Immer öfter hört man bei Speicherlösungen von LFP-Akkus – nicht nur für E-Autos. Doch was hat es mit dieser Technologie auf sich?

Es gibt derzeit zwei Typen von Akkus, die sich im Automobilbau, aber auch bei immobilen Speicherlösungen durchgesetzt haben: NMC und LFP. Doch was sind die Unterschiede? Und was haben die immer verbreiteteren LFP-Akkus den mit NMC-Chemie voraus?

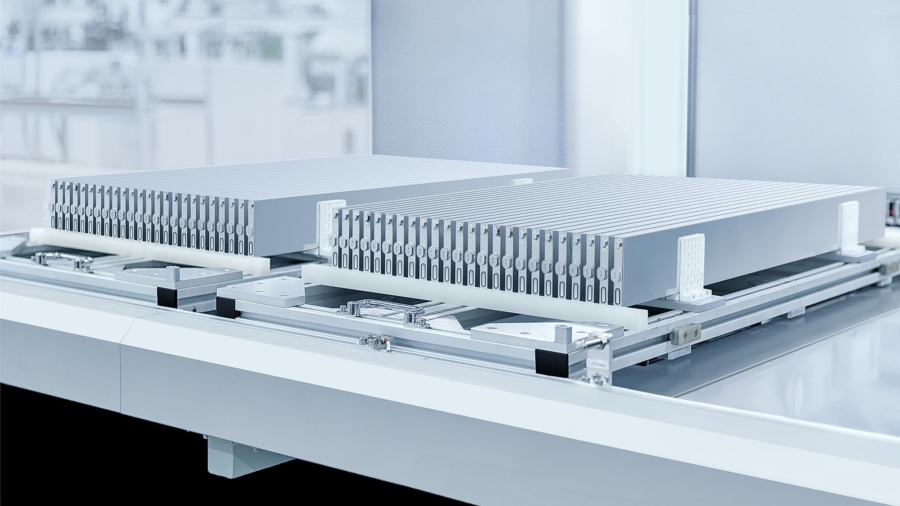

Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus – abgekürzt LFP – sind so etwas wie die bodenständigen Allrounder unter den Batterien. Robuster, langlebiger, sicherer und vor allem günstiger als Batterien auf Nickelbasis (NMC), sind sie vor allem in elektrischen Einstiegs-Modellen beliebt. Meist bei chinesischen Herstellern, zunehmen aber auch bei Europäern.

Die beiden unterscheiden sich vor allem durch ihre verschiedenen Kathoden-Materialien, wobei die Funktionsweise prinzipiell gleich ist: Jede Zelle besteht aus zwei Elektroden, Anode und Kathode. Dazwischen befindet sich ein flüssiger Elektrolyt, durch das Lithium-Ionen hin- und herwandern. Beim Laden des Akkus verlassen die positiv geladenen Teilchen ihre Plätze in der Kathode und wandern durch den Elektrolyten zur Anode. Dort nisten sie sich zwischen den Graphitschichten ein. Gleichzeitig fließen Elektronen über einen externen Stromkreis zur Anode, was den Akku auflädt. Beim Entladen läuft das Ganze rückwärts ab: Die Lithium-Ionen ziehen wieder zurück zur Kathode, und die Elektronen fließen durch den Stromkreis in den E-Motor, um Energie für dessen Betrieb bereitzustellen.

Der Unterschied liegt in der Kathode

Der Unterschied zwischen beiden Akkutypen liegt vor allem in der Zusammensetzung der Kathode. Während LFP auf Lithium-Eisen-Phosphat setzt, bestehen NMC-Akkus aus Nickel, Mangan und Kobalt. Beide Stoffe haben eine stark unterschiedliche Struktur: NMC würde unter einem starken Mikroskop eine blätterteigartige Struktur zeigen, aufgebaut aus mehreren eng aufeinander gestapelten Lagen. Kompakt und schwer. LFP hingegen ähnelt in der Struktur eher einem Schwamm, ist voluminös und leicht. Der Platz zum Anlagern der Lithium-Ionen ist begrenzt. Bei gleichem Volumen oder Gewicht könnte der Blätterteig deutlich mehr Teilchen aufnehmen – beziehungsweise mehr Energie speichern.

Das ist der Grund, warum LFP lange Zeit ein Nischendasein fristete. Für die Versorgung eines E-Autos wären großvolumige und schwere Akkus nötig gewesen. Chinesischen Herstellern ist es allerdings gelungen, den chemischen Nachteil auf Zellebene durch konstruktive Cleverness auf Modul- und Batteriepack-Ebene auszugleichen. LFP-Akkus bieten zwar immer noch weniger Speicherkapazität als NMC-Akkus mit gleichem Volumen, die Unterschiede sind aber nicht mehr so extrem. Kommen LFP-Speicher auf 130 bis 160 Wattstunden pro Kilogramm, liegt der Wert für NMC-Varianten bei 230 bis 250 Wh/kg.

Und sie werden durch weitere Vorteile ausgeglichen. So kostet das Material für LFP-Elektroden deutlich weniger als das für NMC-Elektroden und es ist auch noch leichter zu verarbeiten. Zudem sind LFP-Akkus wahre Dauerläufer. Sie halten deutlich mehr Ladezyklen aus – oft mehrere Tausend – und verlieren dabei kaum an Kapazität. Außerdem sind sie weniger anfällig für Brände oder Explosionen, weil das Material chemisch stabiler ist. Das ist der Grund, warum sie bei immobilen Speichern wie etwa für Solaranlagen verwendet werden, denn in der Vergangenheit hat es bereits mehrere Brände von NMC-Akkus in Wohnhäusern gegeben. Und noch ein Pluspunkt: LFP kommt ohne Kobalt aus, dessen Abbau oft problematisch ist.

LFP-Akkus sind 20 Prozent günstiger

LFP-Akkus sind also auf dem Vormarsch – vor allem bei Elektroautos im Einstiegs- oder Mittelklassesegment. Dort ist ihr rund 20 Prozent günstigerer Preis ein großer Vorteil. Zu den Pionieren der Technik zählt der chinesische Batterie- und Autohersteller BYD mit seinen Blade-Batterien. Auch Tesla nutzt LFP für seine Einstiegsmodelle. Und auch die europäischen Branchenvertreter wie VW, BMW und Renault setzen mittlerweile auf die alternative Zellchemie, ebenfalls vor allem in Einstiegsmodellen. Mercedes hat sie beim Transporter Sprinter bereits im Programm. SP-X/Titelfoto: BYD

Add a Comment